Schwierige Klavierstücke gibt es viele. Wir stellen dir fünf Stücke vor, die so anspruchsvoll sind, dass sie zeitweise als unspielbar galten. Noch heute fordern sie von Pianisten Fertigkeiten, die man durch Üben allein nicht erlangen kann.

Gründer und Klavierlehrer

Klavier lernen kann jeder – du brauchst nur die richtige Methode, ein wenig Geduld und Spaß an Musik. Wir begleiten dich in diesem Leitfaden durch die wichtigsten Basics. Von der Klaviatur über Notenwerte und Takt bis hin zu ersten Melodien und Akkorden. Mit einfachen Übungen und praktischen Tipps wirst du schnell Fortschritte machen – Perfekt für Anfänger!

Inhaltsverzeichnis

Klavierspielen zu lernen ist ein wunderbares Ziel – und das in jedem Alter. Egal ob mit einem Online-Kurs, einer App, in der Musikschule oder mit Privatunterricht: Es gibt viele Wege, um den Einstieg zu finden. Entscheidend ist ein klarer und strukturierter Aufbau, der dich Schritt für Schritt von den Grundlagen zu anspruchsvollen Stücken führt.

Am Anfang kann das Klavierspielen etwas überwältigend wirken. Aber: Der Einstieg lohnt sich – auch ganz ohne Vorkenntnisse. Wichtig ist nur, dass die Lernmethode zu dir und deinem Alltag passt. Hier ein kurzer Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten:

Viele Anfänger lernen Klavier allein – mit YouTube-Videos, Klavier-Lern-Apps oder kostenlosen Online-Tutorials. Diese Methode gibt dir viel Freiheit: Du bestimmst dein Tempo selbst und kannst üben, wann es dir am besten passt. Dafür brauchst du aber viel Eigenmotivation und Geduld, besonders am Anfang, wenn Fragen auftauchen.

Wer persönliche Unterstützung bevorzugt, ist im Einzelunterricht gut aufgehoben. Ein erfahrener Lehrer zeigt dir die richtige Technik, erkennt Fehler und gibt dir individuelles Feedback. Diese Methode ist ideal für Kinder oder alle, die feste Termine zum Dranbleiben brauchen.

Gerade für Erwachsene sind Online-Kurse eine beliebte Alternative. Sie bieten dir eine strukturierte Einführung ins Klavierspiel – meist mit Videos, Übungen und Playalongs. Du kannst die Inhalte jederzeit ansehen und beliebig oft wiederholen. So lernst du flexibel, aber in einer durchdachten Reihenfolge.

Du bist auf der Suche nach einer flexiblen und dennoch effektiven Möglichkeit, um Klavier zu lernen?

Dann bist du bei music2me genau richtig. Mit unserem Onlinekurs kannst du Klavier in deinem eigenen Tempo lernen – egal, ob Anfänger oder Fortgeschrittener.

Egal, für welchen Weg du dich entscheidest: Hauptsache, du bleibst dran und hast Freude am Üben. Viele kombinieren auch verschiedene Methoden, etwa Online-Kurse mit gelegentlichem Unterricht. Finde heraus, was dich motiviert – so bleibt der Spaß am Klavier lernen erhalten.

Um Klavier spielen zu können, brauchst du natürlich ein Klavier. Doch welches ist das richtige für dich? Ein klassisches Klavier, ein modernes E-Piano oder reicht sogar ein Keyboard?

Auch wenn du dir noch nicht sicher bist, ob Klavierspielen dein langfristiges Hobby wird, solltest du dir das passende Instrument aussuchen. Die Wahl kann einen großen Unterschied machen. Es gibt viele Varianten – von akustischen Klavieren bis hin zu modernen Digitalpianos. Welches Modell für dich geeignet ist, hängt davon ab, wie viel Platz du hast, wie viel du investieren möchtest und wie du gerne lernst.

Wenn du dich schon für ein Keyboard entschieden hast, schau dir unseren speziellen Guide zum Keyboard lernen an.

Akustisches Klavier | Flügel | Digitalpiano | Keyboard | |

Klang & Spielgefühl | Klassischer, voller Klang | Besonders dynamisch und ausgewogen | Variiert je nach Modell, meist digital erzeugt | Weniger authentisch, elektronisch |

Wartung | Stimmen 1–2× jährlich | Regelmäßiges Stimmen notwendig | Keine Stimmung nötig | Sehr gering, hauptsächlich Tastenpflege |

Preis (Einsteiger) | Ab ca. 2.000 € | Ab ca. 5.000 € | Ab ca. 400 € | Ab ca. 100 € |

Platzbedarf | Mittelgroß, wandnah aufstellbar | Sehr groß, benötigt viel Raum | Kompakt, ideal für kleine Räume | Sehr kompakt, ideal für kleine Räume |

Gewicht | 150–250 kg | Über 250 kg | 10–50 kg | Sehr leicht, meist unter 10 kg |

Besonderheiten | Klassiker für Zuhause | Ideal für Konzert- und Klassikspiel | Aufnahmefunktion, Metronom, Lernfunktionen | Viele Klangvariationen, meist mit Lernfunktionen |

Tasten | 88 | 88 | 88 | 61 |

Für wen geeignet? | Ambitionierte Anfänger & Fortgeschrittene | Fortgeschrittene, Profis | Anfänger, Hobbymusiker | Anfänger, Kinder, Hobbymusiker |

Wenn du mehr zu den verschiedenen Instrumenten wissen möchtest, findest du in unsereren Beiträgen “Klavier für Anfänger” oder “Digitalpiano für Einsteiger” einen detaillierten Überblick zu den einzelnen Instrumenten inklusive konkreter Produktempfehlungen.

Nicht nur das Instrument selbst ist entscheidend. Auch das richtige Klavier-Zubehör macht das Spielen angenehmer und hilft dir beim Üben. Hier eine kurze Übersicht der wichtigsten Hilfsmittel für Anfänger und Fortgeschrittene:

Klavierbank oder Klavierhocker:

Eine höhenverstellbare Klavierbank oder ein ergonomischer Klavierhocker sind entscheidend für eine gesunde Haltung beim Spielen. Achte darauf, dass der Hocker bequem ist und dir ausreichend Unterstützung bietet. Modelle wie der Thomann KBH-200 BKM oder der Thomann KBH-400 BKM bieten Komfort und Stabilität und sind ideal für längere Übungseinheiten.

Sustainpedal:

Ein gutes Sustainpedal sorgt für einen präziseren Klang, insbesondere bei Digitalpianos. Oft ist das mitgelieferte Pedal nicht sehr hochwertig, daher lohnt es sich, ein separates Modell zu kaufen. Empfehlenswerte Modelle sind das M-Audio SP-2 Sustainpedal oder das Fatar VFP1-25. Diese Pedale bieten eine bessere Kontrolle und lassen sich einfach an dein Instrument anschließen.

Klavierreiniger & Pflegemittel:

Die regelmäßige Pflege deines Klaviers schützt das Instrument und erhält seine Optik. Verwende spezielle Klavierreiniger, die Schmutz und Fett entfernen, und kombiniere sie mit einem Mikrofasertuch, um Kratzer zu vermeiden. Produkte wie der Jahn Piano Cleanser oder der MusicNomad The Piano One sind besonders schonend und effektiv.

Klaviersticker:

Für Anfänger sind Klaviersticker eine ausgezeichnete Hilfe. Sie erleichtern das Erlernen der Noten und helfen dabei, sich mit der Tastatur vertraut zu machen. Sticker wie die music2me Piano Sticker lassen sich leicht anbringen und hinterlassen keine Rückstände.

Tastaturabdeckung:

Eine Tastaturabdeckung schützt deine Tasten vor Staub und Schmutz. Besonders bei längeren Pausen zwischen den Übungseinheiten ist eine Abdeckung wie z.B. das Keyboard Dust Cover Green praktisch, um das Instrument vor äußeren Einflüssen zu bewahren.

Klavierleuchte:

Wenn du oft bei schwachem Licht spielst, ist eine Klavierleuchte unverzichtbar. Sie sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung deines Notenhefts, ohne deine Augen unnötig zu belasten. Empfohlene Modelle sind die Jahn L4523 Swing black oder die Gewa PL-78 Piano Lamp, die sich perfekt an dein Instrument anpassen lassen.

Bevor du deine ersten Töne spielst, solltest du dein Instrument gut kennen. Keine Sorge – du musst kein Technikprofi sein. Aber wenn du weißt, wie ein Klavier aufgebaut ist, was die einzelnen Teile bewirken und wie du dich auf der Tastatur orientierst, wird dir das Lernen leichter fallen.

Tipp: Nutzt du ein Digitalpiano? Schau dir die Anleitung genau an. Oft verstecken sich dort zusätzliche Lernhilfen wie Metronom, Begleitautomatik oder Lernmodi.

Bestandteil | Funktion |

Tastatur | 88 Tasten (52 weiße, 36 schwarze) |

Korpus | Gehäuse des Klaviers – beim akustischen Klavier auch Resonanzkörper |

Notenpult | Für deine Notenblätter oder ein Tablet |

Pedale | Bedienelemente für spezielle Klangeffekte |

Kabel & Anschlüsse (nur bei E-Pianos) | Für Strom, Kopfhörer, USB u. Ä. |

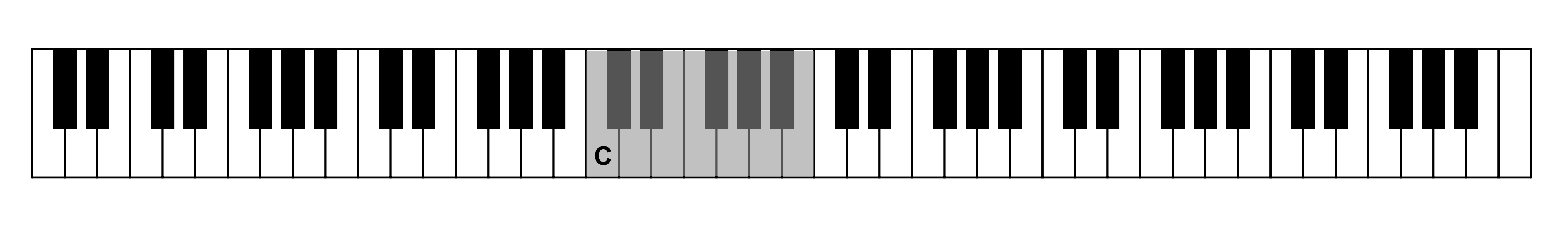

Egal, ob Klavier, Flügel, Digitalpiano oder Keyboard. Wer die Klaviertastatur einmal verstanden hat, findet sich auf jedem Instrument zurecht. Ein Klavier hat 88 Tasten, die in einem wiederkehrenden Muster aufgebaut sind:

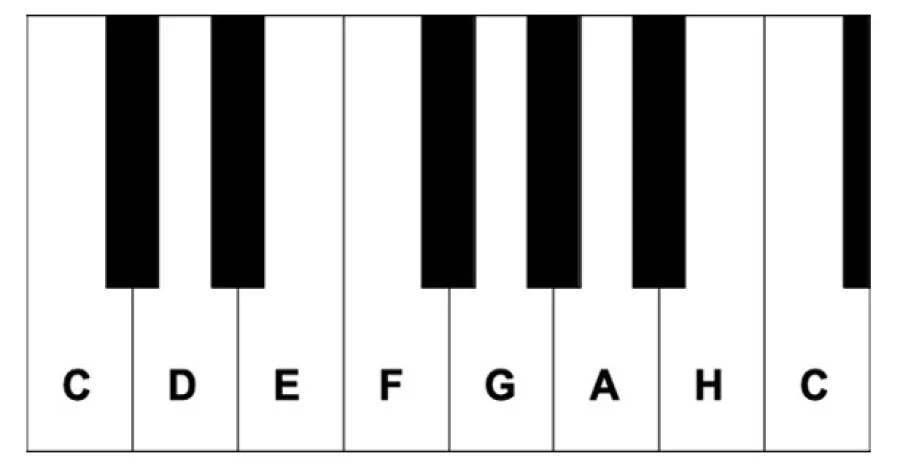

52 weiße Tasten: Stammtöne (C, D, E, F, G, A, H)

36 schwarze Tasten: Halbtonschritte (♯ und ♭)

Schau dir die schwarzen Tasten an, sie sind in Zweier- und Dreiergruppen angeordnet. Die weiße Taste links neben einer Zweiergruppe ist immer ein C. An diesen Gruppen erkennst du schnell, wo du dich auf der Tastatur befindest.

Die Klaviatur ist in Gruppen zu je 12 Tönen unterteilt – sogenannte Oktaven. Jede Gruppen besteht aus 7 weißen und 5 schwarzen Tasten. Das Muster wiederholt sich über die gesamte Tastatur hinweg. Der beste Startpunkt ist das mittlere C: Setze dich zentral ans Klavier, direkt vor diesem Ton. Er ist Orientierungspunkt beim Spielen und Notenlesen. Auf vielen Tastaturabbildungen ist das mittlere C besonders hervorgehoben.

Übung: Finde alle C-Tasten auf deinem Klavier. Sobald du das Muster der schwarzen Tasten erkennst, findest du dich schnell zurecht.

Zwischen vielen weißen Tasten findest du eine schwarze Taste – sie steht für einen Halbtonschritt. Zum Beispiel:

Von C zur ersten schwarzen Taste rechts ist ein Halbtonschritt.

Von dieser schwarzen Taste zur weißen D-Taste ist der nächste Halbtonschritt.

Doch Achtung: Nicht zwischen allen weißen Tasten liegt eine schwarze! Ein gutes Beispiel ist der Abstand zwischen E und F sowie H und C – hier liegt kein weiterer Ton dazwischen, dennoch handelt es sich um einen Halbtonschritt.

Wer gut Klavier spielen möchte, braucht nicht nur flinke Finger, sondern auch eine gesunde, entspannte Körperhaltung. Eine gute Haltung hilft dir, länger und müheloser zu üben. Sie beugt Verspannungen oder Verletzungen vor und macht dein Spiel klanglich besser. Viele Anfänger unterschätzen, wie sehr Haltung und Handführung den Klang und das eigene Spielgefühl beeinflussen.

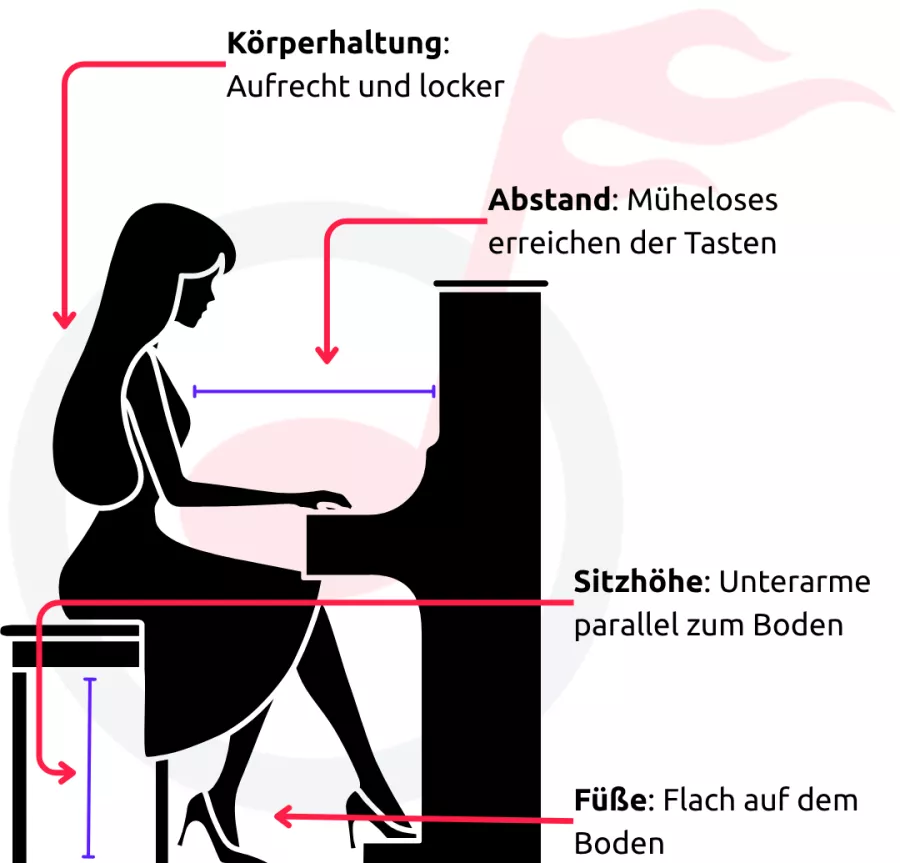

Körperhaltung:

Setze dich aufrecht, aber entspannt ans Klavier. Halte deinen Rücken lang und deine Schultern locker. Stell dir vor, ein unsichtbarer Faden zieht deinen Kopf sanft nach oben – so findest du automatisch eine natürliche, aufrechte Haltung.

Abstand zum Klavier:

Sitze so, dass du deine Arme locker nach vorn strecken kannst. Du solltest die Tasten erreichen, ohne dich vorzubeugen oder die Schultern hochzuziehen.

Sitzhöhe:

Deine Unterarme sollten parallel zum Boden verlaufen, wenn deine Hände auf der Tastatur liegen. Die Ellenbogen befinden sich idealerweise leicht über der Tastatur.

Fußposition:

Beide Füße stehen flach auf dem Boden. Achte darauf, dass du einen stabilen und zugleich entspannten Stand hast. Kommst du nicht ganz auf den Boden, hilft eine kleine Fußbank.

Deine Hände sind deine wichtigsten Werkzeuge am Klavier. Sie brauchen Bewegungsfreiheit und eine entspannte, aber stabile Haltung. Eine gute Handposition sieht so aus:

Finger: Leicht gekrümmt, als würdest du einen kleinen Ball in der Hand halten.

Handfläche: Natürlich gewölbt, ohne Verkrampfung.

Daumen: Liegt sanft an der Vorderseite der Tastatur, nicht abstehend.

Handgelenk: In einer Linie mit dem Unterarm, locker und beweglich – weder zu tief noch zu steif.

Übung: Stell dir vor, du hältst einen Tennisball in der Hand. Genau diese Rundung brauchen deine Finger beim Spielen.

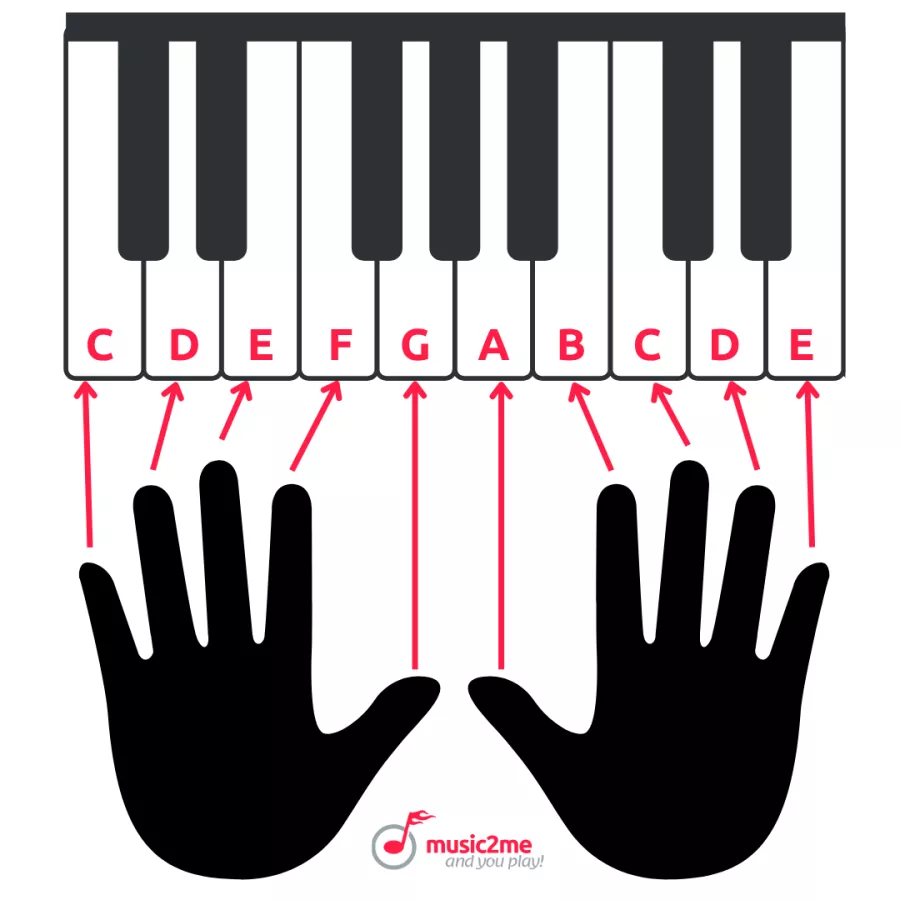

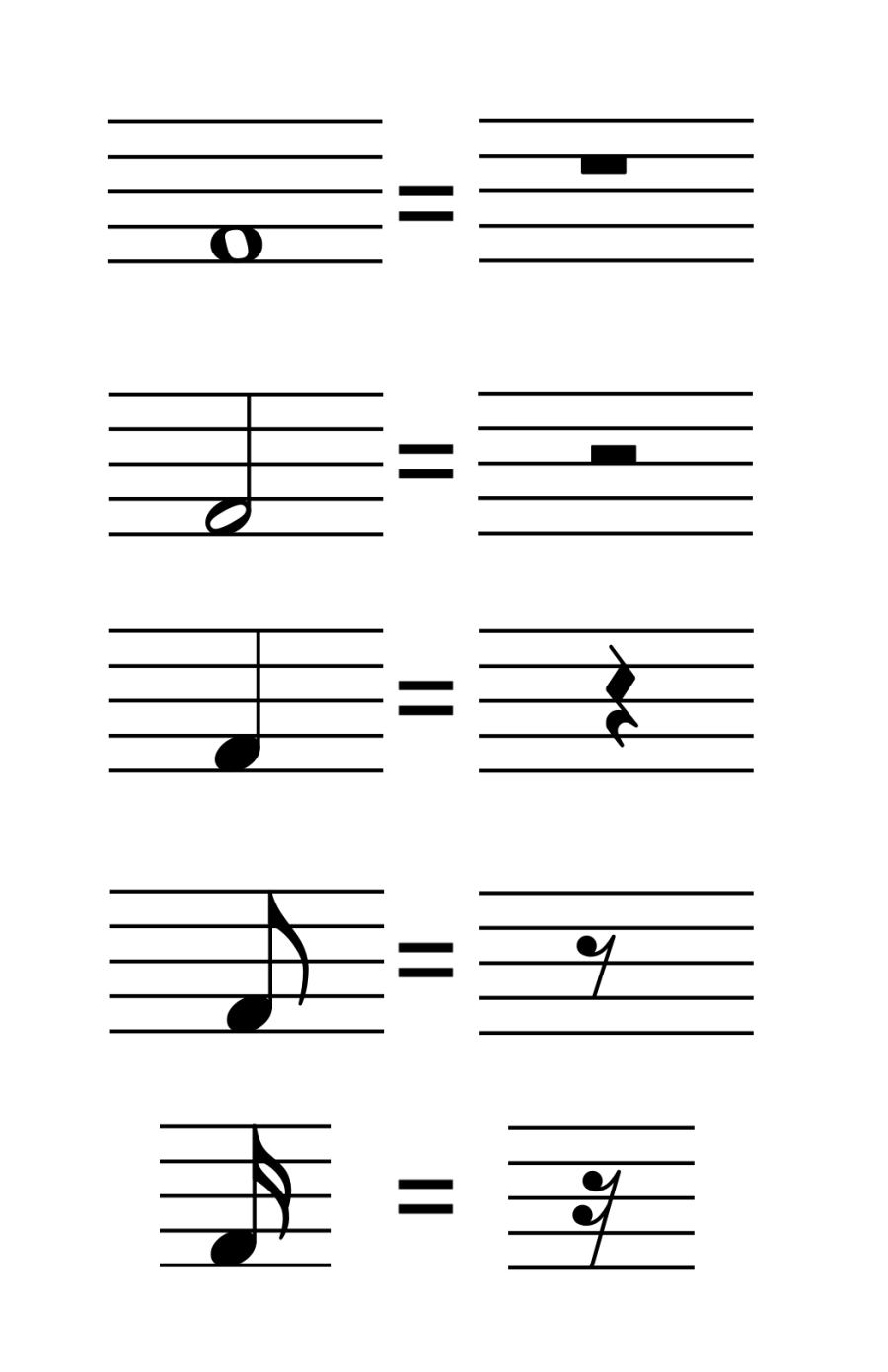

Damit du beim Klavierspielen deine Finger nicht „verknotest“, gibt es klare Regeln, welcher Finger welche Taste spielt. Diese sogenannten Fingersätze findest du oft in den Noten. Sie helfen dir flüssiger und sicherer zu spielen. Das Ziel: Du sollst dich nicht mehr bei jeder Note fragen, „Welcher Finger jetzt?“, sondern dich frei auf Klang und Musik konzentrieren.

Halte deine Hände locker und entspannt vor dich. Die Handflächen zeigen nach unten, die Finger sind leicht gespreizt. Jeder Finger hat eine feste Zahl:

Daumen = 1

Zeigefinger = 2

Mittelfinger = 3

Ringfinger = 4

Kleiner Finger = 5

Gerade am Anfang braucht es ein bisschen Übung, bis du deine Finger einzeln und unabhängig voneinander steuern kannst. Doch mit der Zeit wird es immer leichter – und irgendwann denkst du gar nicht mehr darüber nach.

Übung: Lege jeden Finger einzeln auf eine Taste. Spiele sie langsam und ganz bewusst an – nicht mit Kraft, sondern mit Gefühl und Kontrolle. Spüre dabei, wie sich die Taste unter deinem Finger leicht bewegt.

Viele Anfänger fragen sich: Kann ich Klavier auch ohne Noten lesen lernen? Die Antwort lautet: Es kommt darauf an. Wenn du nur nach Gehör oder mit Zahlen spielen möchtest, kannst du anfangs darauf verzichten. Doch wer Musik wirklich verstehen, selbstständig erarbeiten oder mit anderen zusammen spielen möchte, kommt am Notenlesen nicht vorbei.

Noten zeigen dir, welche Töne, wie lange und wann sie gespielt werden. Man kann sich Noten wie eine Landkarte vorstellen. Sie geben dir den Weg, die Stopps und das Ziel vor. Klingt kompliziert? Keine Sorge – mit ein wenig Übung wird das schnell verständlich.

Grundlage jeder Notenschrift ist das Liniensystem. Es besteht aus fünf waagerechten Linien, auf denen und zwischen denen Noten notiert werden. Die Position der Note zeigt dir, wie hoch oder tief der gespielte Ton klingt.

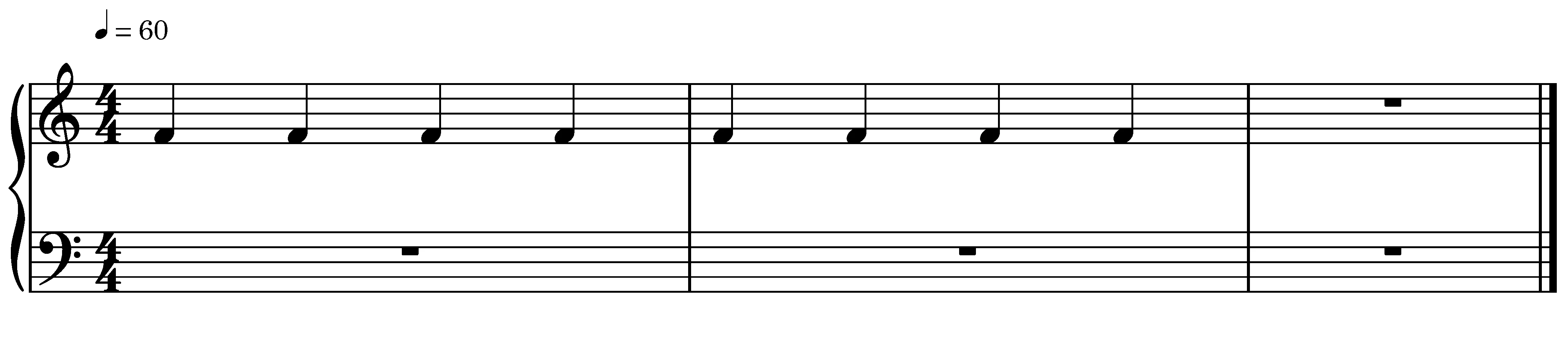

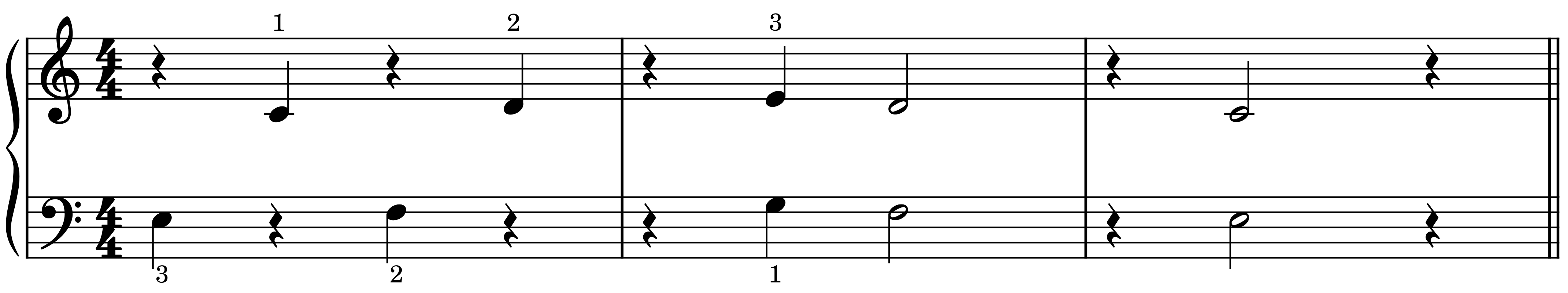

Ganz links findest du oft eine geschwungene Klammer, die sogenannte Akkoladenklammer. Sie verbindet zwei Liniensysteme, eines für die rechte und eines für die linke Hand – typisch für Instrumente wie das Klavier.

Das obere Liniensystem ist für die Töne der rechten Hand. Du siehst hier den Violinschlüssel oder auch G-Schlüssel genannt, weil sein Kringel den Platz des G auf der zweiten Linie anzeigt.

Das untere Liniensystem ist für die Töne der linken Hand. Hier steht der Bassschlüssel, der auch F-Schlüssel genannt wird, weil seine Doppelpunkte den Platz des F umschließen.

Die Taktangabe findest du am Anfang des Violinschlüssels und Bassschlüssels gleichermaßen. In der Grafik ist für beide Schlüssel ein 4/4 Takt vorgegeben (4 über 4). Die obere Zahl gibt die Anzahl der Schläge pro Takt an, d.h. jeder Takt ist hier vier Noten lang. Die untere Zahl gibt dir den „rhythmischen Namen“ (Notenwert) jedes dieser Schläge in einem Takt an. In einem 4/4 Takt entsprechen folglich vier Viertelnoten einem Takt. Anders ausgedrückt, ist der Takt vier Viertelnoten lang.

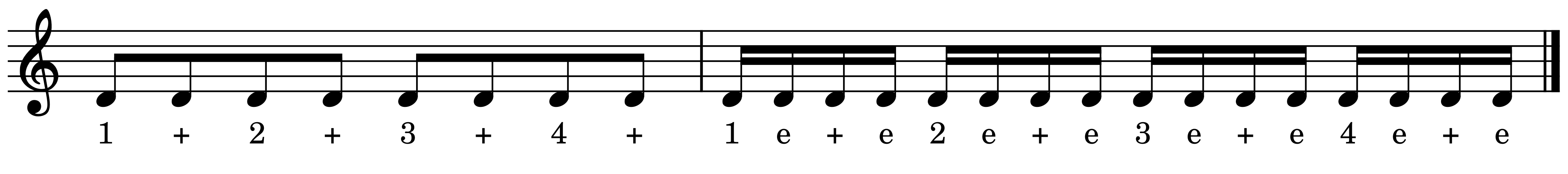

Jede Note besteht aus zwei wesentlichen Informationen: Sie verrät zum einen die Tonhöhe, also welche Taste auf dem Klavier gespielt werden soll. Zum anderen zeigt sie durch ihre Form an, wie lange dieser Ton klingen soll, der sogenannte Notenwert. Die wichtigsten Notenwerte sind:

Notenwert | Dauer | Symbolische Beschreibung |

Ganze Note | 4 Schläge | leerer Kreis |

Halbe Note | 2 Schläge | leerer Kreis + Hals |

Viertelnote | 1 Schlag | ausgefüllter Kreis + Hals |

Achtelnote | ½ Schlag | wie Viertel, aber mit Fähnchen |

Sechzehntelnote | ¼ Schlag | zwei Fähnchen |

Wenn mehrere Achtel- oder Sechzehntelnoten aufeinander folgen, werden ihre Fähnchen häufig zu einem durchgehenden Balken verbunden – das erleichtert das Lesen des Rhythmus.

Jede Note steht nicht nur für eine Dauer, sondern auch für eine bestimmte Tonhöhe. Diese wird durch ihre Position im Liniensystem dargestellt und erhält einen Buchstaben: C, D, E, F, G, A und H – die sogenannten Stammtöne.

Diese Töne wiederholen sich regelmäßig in verschiedenen Tonlagen – sogenannten Oktaven. Auf dem Notenblatt lässt sich also ein C in tiefer, mittlerer oder hoher Lage notieren – je nachdem, wo es auf den Linien oder Zwischenräumen steht. Das hilft dir dabei, dich im Notensystem genauso sicher zu orientieren wie auf der Klaviatur.

Hinweis: Tasteninstrumente können unterschiedlich lange Klaviaturen haben, also keine Panik falls du mehr „C“ Noten zählst als auf der Abbildung. Halte einfach Ausschau nach einem Paar schwarzer Tasten; die nächste weiße Taste nach links ist immer eine „C“ Note.

Begriff | Erhöhte Töne: Das Kreuz (#) | Erniedrigte Töne: Das Be (♭) |

|---|---|---|

Töne |

|

|

Wo zu finden (Klaviatur) |

|

|

Notation im Notensystem |

|

|

Anzahl pro Oktave |

|

|

Übung: Finde zu jedem weißen Ton auf deinem Instrument die schwarze Taste direkt rechts (erhöht) und links (erniedrigt) daneben. Überlege, wie sie jeweils heißen – z. B. Cis und Des, Es und Dis usw.

Eine schwarze Taste kann je nach Richtung, aus der man sie spielt, zwei Namen haben – zum Beispiel „Cis“ und „Des“. Dieses Phänomen nennt man enharmonische Verwechslung.

Aus dem Ton H wird bei Erniedrigung B (in Deutschland gebräuchlich).

Der Ton Aes wird aus sprachlichen Gründen meist As genannt, um ihn nicht mit „Es“ zu verwechseln.

Zwischen E und F sowie H und C gibt es keine schwarze Taste. Wird einer dieser Töne erhöht oder erniedrigt, spricht man z. B. von Eis (was F entspricht) oder Fes (was E entspricht).

Der Takt ist das Herzstück jeder Musik. Er sorgt dafür, dass Musik geordnet und flüssig klingt. Du hast schon gelernt: Ein Takt besteht aus einer bestimmten Anzahl von Zählzeiten (Beats). Diese werden als Bruch notiert – zum Beispiel 4/4, 3/4 oder 6/8. Die obere Zahl zeigt dir, wie viele Schläge pro Takt vorhanden sind. Die untere Zahl gibt an, welcher Notenwert einen Schlag darstellt.

| Taktart | Stilrichtung | Bekannter Song | Hörbeispiel |

|---|---|---|---|

| 4/4 – Standardtakt | Pop, Rock, Klassik |

„Let It Be“ (The Beatles) „Clocks“ (Coldplay) |

|

| 3/4 – Walzer | Klassik, Musical |

„An der schönen blauen Donau“ „My Favorite Things“ |

|

| 2/4 – Marsch/Polka | Marschmusik, Jazz |

„Radetzky-Marsch“ „Polka Dots and Moonbeams“ |

|

| 6/8 – tänzerisch, schneller Walzer | Folk, Rockballaden, |

„House of the Rising Sun“ „Nothing Else Matters“ (Strophe) |

|

| 5/4 – ungerade und spannend | Jazz | „Take Five“ (Dave Brubeck) |

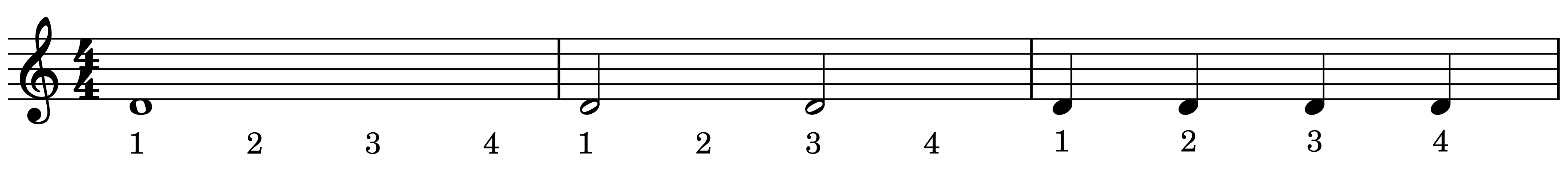

Das Tempo wird in Schlägen pro Minute ausgedrückt – jeder Klick, den du hörst, steht für einen Schlag. Es klickt einmal pro Sekunde, d.h. das Tempo des folgenden Liedes liegt bei 60 Schlägen pro Minute oder 60 BPM (beats per minute). Die Taktangabe “4/4“ sagt dir, dass jeder Takt vier Viertelnoten lang sein muss. Das Tempo sagt dir, wie schnell die Viertelnoten hintereinander gespielt werden sollen.

Übung: Folge dem Klick-Ton aufmerksam – jeder Klick entspricht dem Anschlag einer Viertelnote. Du kannst dir bei jedem Klick-Ton mit der Hand auf den Oberschenkel klopfen und dabei mit den Augen von einer Viertelnote zur nächsten wandern – bis zum Ende.

Es gibt viele wirkungsvolle Wege, sich Zählzeiten einzuprägen – besonders beliebt ist das rhythmische Mitsprechen von Zahlen. Jeder Schlag wird durch eine Zahl hör- und spürbar gemacht:

Für den 4/4-Takt wird beispielsweise von 1 bis 4 gezählt, wobei jede Zahl einen Grundschlag darstellt.

Wenn im 4/4-Takt Achtelnoten vorkommen, fallen diese durch die Maschen des „1-2-3-4-Netzes“. Also behilft man sich, indem man „Eins und Zwei und Drei und Vier und Eins…“ spricht.

Bei Sechzehnteln ergänzt man zwischen den Zahlen und den „und” jeweils ein „e”. Gesprochen wird Eins-e-un-te Zwei-e-un-te Drei-e-un-te Vier-e-un-te.

Spielerischer zählt es sich, wenn man den Notenwerten Silben oder gar Worte zuordnet, wie der Komponist und Musikpädagoge Zoltán Kodály:

Viertelnoten: ta

Halbe Noten: ta-ja

Ganze Noten: ta-ja-ja-ja

Achtelnoten: titi

Sechzehntelnoten: tiri tiri

Mit genügend Erfahrung kann man auch eigene Worte zu den Rhythmen finden, solange die Silben zum Rhythmus passen. Sehr beliebt sind dafür Namen, zum Beispiel Tan-ja für Achtelnoten oder Ku-ni-gun-de für Sechzehntelnoten.

Pausen sind genauso wichtig wie gespielte Noten – sie haben die gleiche Länge:

Ganze Note/ Pause: 4 Schläge

Halbe Note/ Pause: 2 Schläge

Viertelnote/ Pause: 1 Schlag

Achtelnote/ Pause: ½ Schlag

Sechzehntelnote/ Pause: ¼ Schlag

Pausen werden von Komponisten genutzt, um anzuzeigen, wo nicht gespielt werden soll. Der Grundschlag läuft weiter, aber es ertönt keine Note während der Pause.

Hörbeispiel:

Hier erklingt ein typisches Beispiel mit Viertelpausen. Beachte zunächst, dass es sich um einen 4/4-Takt handelt. Um dir ein Gefühl vom Tempo des 4/4-Taktes zu geben, spielen wir zu Beginn vier Klicktöne. Diese Routine nennt man auch „den Takt angeben“. Jeder Musiker muss wissen, welches Tempo angesagt ist, um ein Stück spielen zu können. Auf wie viele Arten dies gemacht werden kann, liest du weiter unten.

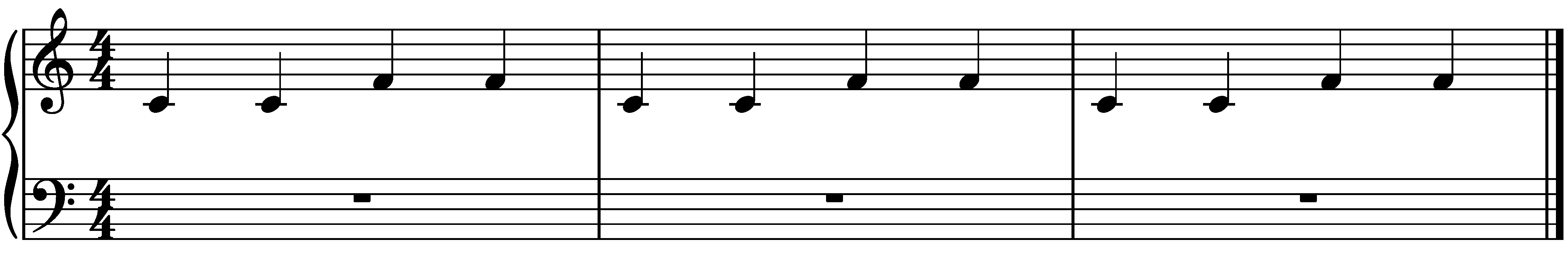

Jetzt wird es musikalisch! In diesem Schritt spielst du erste einfache Melodien – Ton für Ton, mit einer Hand. Dabei lernst du, wie sich Notenwerte, Tonhöhen und Rhythmus in der Praxis anfühlen. Zuerst konzentrieren wir darauf, flüssig zu lesen und gleichmäßig zu spielen – zum Beispiel mit bekannten Kinderliedern oder einfachen Tonleitern.

Beim Klavierspielen musst du gleichzeitig Noten lesen und spielen können. Das braucht etwas Übung, aber es lohnt sich! Nimm dir dafür ruhig Zeit. Ob du drei Minuten oder zehn brauchst, spielt keine Rolle – wichtig ist, dass es sich am Ende natürlich anfühlt.

Lege deine rechte Hand locker und entspannt auf die Tastatur, wie bereits in Schritt 4 erklärt. Achte darauf, dass deine Fingerkuppen sanft auf den Tasten liegen und nicht verkrampfen.

Spiele das mittlere C zweimal hintereinander mit deinem Daumen.

Spiele anschließend zweimal das F mit deinem Ringfinger. Achte dabei auf einen gleichmäßigen Rhythmus, einen deutlichen Klang und eine entspannte Fingerhaltung.

Nun kannst du dich an erste kleine Melodien wagen, z. B. „Hänschen klein“ oder „Alle meine Entchen“. Diese Lieder helfen dir, die Zusammenhänge zwischen Notenbild, Tonhöhe und Rhythmus zu verstehen. In einem weiteren Magazinbeitrag, findest du findest eine Auswahl an Klaviernoten für Anfänger.

Achte beim Spielen genau auf den Abstand zwischen zwei Tönen – das nennt man ein Intervall. Ob du von C zu D oder von C zu G springst, macht einen großen Unterschied im Klang. Wenn du mehr darüber erfahren willst, wie man Intervalle bestimmen kann, lies dir unseren Magazinbeitrag dazu durch.

Beim Spielen mit beiden Händen gleichzeitig hilft es, die Übung möglichst einfach zu gestalten. Teile das Stück in kleine Portionen auf und gehe in folgendem Ablauf vor:

Hände einzeln spielen

Langsam üben

In kurze Abschnitte teilen

Ohne Rhythmus spielen (Ton für Ton)

Nur den Rhythmus üben (klatschen, sprechen)

Beim Blick auf das Notenbeispiel erkennst du, dass die rechte Hand (meist Melodie) im oberen Notensystem und die linke Hand (oft Begleitung) im unteren Notensystem steht, wie du es bereits in Schritt 5 gelernt hast:

Beginne mit der rechten Hand. Lege deine entspannte rechte Hand in die Mittel-C-Lage auf die Tastatur.

Spiele nun langsam und Ton für Ton nur den ersten Takt mit der rechten Hand. Drücke nacheinander die Tasten C, D und E. Verwende dabei den Fingersatz 1-3 (Daumen für C, Zeigefinger für D und Mittelfinger für E).

Wenn es beim ersten Mal gut klappt, wiederhole die Stelle dreimal fehlerfrei hintereinander. Falls es noch nicht funktioniert, überlege, woran es liegt – zum Beispiel an der Handposition oder am falschen Fingersatz. Korrigiere dich und spiele die Passage danach mehrmals korrekt.

Bereite jetzt die linke Hand vor. Positioniere diese eine Oktave tiefer als die rechte Hand und lege den kleinen Finger (5) auf das C.

Spiele auch mit der linken Hand den ersten Takt langsam und nacheinander die Töne C, D und E.

Wiederhole diesen Abschnitt mit der linken Hand mehrere Male hintereinander, bis du ihn sicher spielen kannst.

Bringe nun beide Hände in ihre jeweilige Ausgangsposition. Spiele dann gemeinsam mit beiden Händen die Töne C, D und E gleichzeitig.

Übe diesen gemeinsamen Abschnitt so lange, bis du ihn dreimal hintereinander fehlerfrei spielen kannst.

Mit einfachen Akkorden kannst du viele bekannte Lieder begleiten – auch wenn du nicht die ganze Melodie spielst. Um dir den Einstieg zu erleichtern, haben wir die wichtigsten Klavierakkorde für dich zusammengestellt.

Ein Akkord besteht aus mindestens drei Tönen, die zusammen harmonisch klingen. Auf dem Klavier werden Akkorde meistens als Dreiklang gespielt – bestehend aus Grundton, Terz und Quinte. Hier findest du eine Übersicht der wichtigsten Dur- und Moll-Akkorde, die du in der linken Hand spielen kannst (Finger 5 – 3 – 1):

Akkord | Töne (Grundstellung) | Fingersatz (linke Hand) |

C-Dur | C – E – G | 5 - 3 - 1 |

F-Dur | F – A – C | 5 - 3 - 1 |

G-Dur | G – B – D | 5 - 3 - 1 |

A-Moll | A – C – E | 5 - 3 - 1 |

D-Moll | D – F – A | 5 - 3 - 1 |

E-Moll | E – G – B | 5 - 3 - 1 |

Hinweis: Bei der linken Hand ist es üblich, den in Schritt 4 erläuterten Fingersatz 5–3–1 (kleiner Finger, Mittelfinger, Daumen) für Dreiklänge zu verwenden. Wenn du Interesse an einer weiteren wichtigen Akkordgruppe hast, schau dir unseren Beitrag zu Blues-Akkorden am Klavier an, um deinen Klang um typische Bluessounds zu erweitern.

Du kannst Lieder begleiten, indem du die Akkorde im Takt anschlägst. Ein einfacher Start ist, den Akkord immer auf Zählzeit 1 im 4/4-Takt zu spielen (1 – 2 – 3 – 4). Wenn du sicherer wirst, kannst du auch Variationen ausprobieren:

Jeden Schlag anschlagen

Wechselweise Bass-Ton und Akkord spielen

Rhythmisch auflockern (z. B. durch Zerlegen des Akkords in Arpeggios)

Beispiel „Let It Be“ (The Beatles):

Mit den Akkorden C, F und G lässt sich der Song ganz einfach begleiten. Das ist eine der häufigsten Akkordfolgen in der Popmusik. Wenn du möchtest, kannst du dabei mit der rechten Hand den Grundton der Melodie spielen oder einfach mit der linken Hand üben, gleichmäßig im Takt zu greifen.

In diesem Schritt geht es darum, deinem Klavierspiel mehr Ausdruck und Persönlichkeit zu verleihen. Die Art, wie du Dynamik und Artikulation umsetzt, macht dein Spiel lebendig – und unterscheidet dich später von anderen Musikerinnen und Musikern. Höre dir verschiedene Interpretationen desselben Stücks an. So bekommst du ein Gefühl dafür, wie unterschiedlich Musik klingen kann, obwohl alle die gleichen Noten spielen.

Unterschiede in der Dynamik:

Unterschiede in der Artikulation:

Mit Dynamik bezeichnen wir die Lautstärke beim Spielen. Dafür findest du in den Noten spezielle Abkürzungen. Hier ein kurzer Überblick:

Abkürzung | Begriff | Bedeutung |

fff | fortissimo possibile | so laut wie möglich |

ff | fortissimo | sehr laut |

f | forte | laut |

mf | mezzoforte | halblaut |

mp | mezzopiano | halbleise |

p | piano | leise |

pp | pianissimo | sehr leise |

ppp | pianissimo possibile | so leise wie möglich |

Für Veränderungen der Lautstärke stehen Zeichen wie < (lauter werden, crescendo) oder > (leiser werden, diminuendo). Auch die Begriffe cresc. oder dim. findest du häufig in Noten.

Wichtig: Dein Klavier oder Keyboard sollte über eine Anschlagdynamik verfügen – nur dann kannst du die Lautstärke allein durch die Finger beeinflussen.

Artikulation beschreibt, wie die Töne gespielt werden. Auch hier gibt es feste Begriffe:

legato – gebunden, weich verbunden

non legato – nicht gebunden, leicht getrennt

staccato – kurz, abgesetzt

tenuto – gehalten, leicht betont

Ein weiteres Zeichen ist die Fermate (𝄐). Sie bedeutet: Die Note wird länger ausgehalten, als es im Takt vorgesehen ist (fermata, ital. = Halt, Stopp). Am Ende eines Stücks klingt sie wie ein musikalischer Punkt, in der Mitte eines Stücks schafft sie oft Spannung oder einen Moment der Ruhe.

Tipp: Übe deine Stücke also nicht nur technisch korrekt, sondern experimentiere auch mit Lautstärken, Übergängen und der Art, wie du die Töne verbindest. So bringst du echte Emotionen in deine Musik – und genau das macht Klavierspielen so besonders.

Mit dem Pedal kannst du deinem Klavierspiel einen neuen, klangvollen Charakter verleihen. Besonders das rechte Pedal – auch Halte- oder Dämpferpedal genannt – ist dafür verantwortlich, den Klang der Töne zu verlängern und sie miteinander zu verbinden. Gerade am Anfang solltest du das Pedal sehr bewusst einsetzen, denn es kann den Klang schnell „verschwimmen“ lassen.

So verwendest du das Pedal:

Drücke die Klaviertaste.

Drücke danach das Pedal.

Hebe das Pedal, kurz bevor du den nächsten Akkord oder Ton spielst.

Wichtig: Setze das Pedal nicht gleichzeitig mit dem Anschlag der Taste, sondern ganz leicht versetzt. Diese Technik nennt man Pedalwechsel und sorgt dafür, dass sich die Klänge nicht ungewollt überlagern:

Typische Einsatzstellen sind:

Akkorde: um sie auszuklingen und harmonisch wirken zu lassen

Melodien: um Pausen zu überbrücken und die Verbindung der Töne zu unterstützen

Klangteppiche: in romantischen oder gefühlvollen Stücken

Übungstipp: Spiele einen einfachen Akkord, halte ihn mit dem Pedal, höre genau hin, wie der Klang nachhallt. Wechsle dann zum nächsten Akkord und setze das Pedal dabei rechtzeitig neu, sodass der Klang nicht verschwimmt.

Regelmäßiges Üben ist der Schlüssel, wenn du wirklich Klavier spielen lernen möchtest. Dabei solltest du alle vorherigen Techniken aus Schritt 4 bis 11 kontinuierlich anwenden und weiterentwickeln. Es kommt nicht auf stundenlange Übung an, sondern auf kluge, regelmäßige und abwechslungsreiche Einheiten:

Übe regelmäßig – aber in kleinen Portionen: 20 bis 30 Minuten am Tag sind meist effektiver als eine einzige lange Einheit pro Woche. Dein Gehirn lernt besser in kleinen, kontinuierlichen Schritten.

Setze dir konkrete, kleine Ziele: Statt „Ich will Klavier spielen können“ lieber „Heute schaffe ich den ersten Takt fehlerfrei“ oder „Bis Freitag möchte ich das Stück langsam durchspielen können“. So siehst du deinen Fortschritt und bleibst motiviert.

Übe abwechslungsreich: Teile deine Zeit sinnvoll ein, zum Beispiel mit Aufwärmen, bekannten Stücken, neuen Stücken und freiem Spielen oder Improvisieren.

Notiere deine Fortschritte: Halte fest, was gut lief oder was du verbessern möchtest. So erkennst du deine Entwicklung schwarz auf weiß – das motiviert zusätzlich!

Geduld ist wichtig: Nicht jeder Tag bringt sofortige Fortschritte. Bleib geduldig, der Lohn kommt mit der Zeit.

In unserem Magazin und Online-Klavierkurs findest du eine Vielzahl an Noten und Video-Tutorials. Starte am besten mit einfachen Klavierstücke und Klaviernoten für Anfänger, um Schritt für Schritt sicherer zu werden. Wenn du erst einmal Fortschritte gemacht hast, kannst du dich später auch an anspruchsvollere Werke heranwagen – vielleicht sogar an einige der schwersten Klavierstücke aller Zeiten.

Maximal fünf Minuten:

Du hast keine Lust oder bist frustriert, weil es zuletzt nicht so gut lief? Dann nimm dir vor, einfach nur fünf Minuten zu spielen. Diese kurze Zeit schaffst du immer – und oft merkst du, dass es danach doch besser läuft und du von allein länger dranbleibst.

Lass dich inspirieren:

Hör dir andere Pianisten an – egal ob auf YouTube, Spotify oder bei deinem Lieblings-Streamingdienst. Vielleicht ein Soundtrack aus dem letzten Film? Spätestens nach ein paar Liedern willst du selbst wieder Tasten drücken.

Belohne dich:

Verknüpfe das Üben mit einer Belohnung: 15 Minuten Klavier, danach eine Folge deiner Lieblingsserie oder der Schokoriegel, der dich schon den ganzen Tag anlacht. Kleine Belohnungen motivieren und machen das Üben zur guten Gewohnheit.

Dein Klavier ist dein musikalischer Begleiter, und damit es dir lange treu bleibt und schön klingt, braucht es regelmäßige Pflege und Aufmerksamkeit.

Klavier stimmen

Ein gut gestimmtes Klavier klingt schön und macht mehr Spaß beim Üben. Lass dein Klavier am besten alle sechs bis zwölf Monate von einem Fachmann stimmen. Temperaturschwankungen und trockene Luft können es schnell verstimmen.

Klavier reinigen

Halte dein Klavier sauber, indem du es regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch abwischst. Vermeide aggressive Reinigungsmittel, besonders an den Tasten. Achte darauf, dein Instrument in einem Raum mit stabiler Temperatur und einer Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 Prozent zu platzieren. Direkte Sonneneinstrahlung oder Nähe zu Heizkörpern können Holz und Mechanik schädigen.

Reparaturen vom Profi

Sollte dein Klavier ungewöhnliche Geräusche machen oder technische Probleme zeigen, wende dich lieber an eine Fachkraft. Eigenständige Reparaturversuche können mehr schaden als nützen.

Klavierspielen zu lernen ist eine lohnende und kreative Reise, die sowohl Geduld als auch Ausdauer erfordert. Vom ersten Kennenlernen der Klaviatur, über das Lesen von Noten und das Entwickeln eines rhythmischen Gefühls bis hin zu Akkorden, Pedaltechnik und Ausdruck – all diese Schritte bauen systematisch aufeinander auf.

Mit regelmäßigem Üben, einem geschulten Ohr für Klang und Dynamik sowie der Bereitschaft, dich immer weiter zu verbessern, wirst du stetig Fortschritte machen. Wichtig ist, dass du dir Zeit lässt, dich auf jeden Lernschritt konzentrierst und dabei nie den Spaß an der Musik verlierst.

Klavier kann man in jedem Alter lernen – egal ob als Kind, Jugendlicher oder Erwachsener. Wichtig sind vor allem Motivation, Geduld und regelmäßiges Üben, nicht das Alter.

Überhaupt nicht! Das Gehirn bleibt ein Leben lang lernfähig (Stichwort „Neuroplastizität“). Erwachsene bringen sogar Vorteile mit – Disziplin, Musikhör-Erfahrung und klare Ziele. Entscheidend sind regelmäßige, kurze Übeeinheiten (10-15 min/Tag) und ein Kurs, der dich Schritt für Schritt begleitet.

Die ersten einfachen Lieder kannst du oft schon nach wenigen Wochen spielen. Für ein solides Fundament in Technik, Notenlesen und musikalischem Ausdruck solltest du aber mit mehreren Monaten bis Jahren rechnen.

Klavierspielen ist für Anfänger gut zugänglich, da Töne sofort hörbar sind und das Instrument sehr logisch aufgebaut ist. Mit Geduld, Spaß und regelmäßigem Üben wirst du stetig Fortschritte machen, auch wenn es am Anfang herausfordernd wirken kann.

Notenlesen ist für das Klavierspielen sehr hilfreich, da es dir Zugang zu unzähligen Stücken verschafft. Für den Anfang kannst du aber auch mit einfachen Griffbildern oder nach Gehör lernen und das Notenlesen später vertiefen.

Um das zu ändern, lohnt es sich, Schritt für Schritt Musiktheorie mit dem Spielen zu verbinden. Lerne, welche Akkorde im Song vorkommen und wie sie sich im Stück abwechseln. Analysiere die Songstruktur, also wie Verse, Refrain und andere Teile aufgebaut sind. Übe das Stück zunächst nur als Akkordfolge ohne Melodie und spiele danach beides zusammen. So verknüpfst du Klang und Theorie in deinem Kopf, wirst sicherer und kreativer am Klavier.

Beim Klavier spielen gilt: Konsistenz schlägt Komplexität. Statt ständig neue Tutorials oder Methoden auszuprobieren, ist es besser, einen klaren Kursplan zu wählen und täglich auch kurze Übe-Sessions am Klavier einzulegen. Verfolge deinen Fortschritt, zum Beispiel durch regelmäßige Aufnahmen oder durch Übungen, und bleib dran. Qualität ist wichtiger als die Masse an Quellen – ein guter Klavierkurs, den du konsequent nutzt, bringt dich viel schneller ans Ziel als viele verschiedene Tipps, die du nur halbherzig ausprobierst.

Fortschritte beim Klavierspielen sind oft subtil, aber du kannst sie mit klaren Messpunkten sichtbar machen. Nutze ein Metronom, um dein Tempo zu prüfen: Spiele einen schwierigen Abschnitt zuerst langsam, zum Beispiel bei 80 BPM, und steigere dich dann auf 100 BPM. Nimm dich regelmäßig auf, etwa einmal im Monat, um den Unterschied zwischen deinen Aufnahmen zu hören. Außerdem helfen dir Badges und Skill-Checks in Kursen wie music2me, deinen Fortschritt in einer Level-Up-Statistik zu verfolgen. So wird dein Wachstum klarer und du bleibst motiviert.

Schwierige Klavierstücke gibt es viele. Wir stellen dir fünf Stücke vor, die so anspruchsvoll sind, dass sie zeitweise als unspielbar galten. Noch heute fordern sie von Pianisten Fertigkeiten, die man durch Üben allein nicht erlangen kann.

Warum sich Dein Klavier verstimmt, wann das Klavierstimmen sinnvoll ist und ob Du das auch selbst machen kannst, erfährst Du in diesem Beitrag.

Bist du in Weihnachtsstimmung? Lade dir bei uns die Jingle Bells Noten kostenlos als PDF herunter. Mit unserem Video Tutorial kannst du in nur 7 Minuten Jingle Bells auf dem Klavier spielen und laut mitträllern!